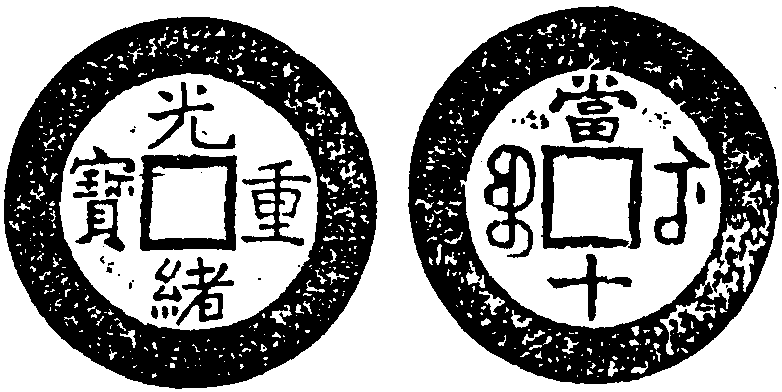

樣錢 yàngqián

用來進呈皇帝待批或工部、户部下發鑄錢各地之標準錢。南北朝至清代以翻砂法製錢,每鑄新錢,往往先作“樣錢”以呈皇帝审定。清代則成在定例,分進呈、部頒兩種。進呈者有牙樣、蠟樣、木樣、骨樣、銅樣等,由皇帝审定。選用後由户部或工部製爲精致的銅錢頒發各地錢監(局),作爲“祖錢”翻製“母錢”,始可翻砂鑄行用錢。“樣錢”或亦指試鑄及初鑄之樣版錢。《隋書·食貨志》:“高祖既受禪,以天下錢貨輕重不等,乃更鑄新錢……詔四面諸關,各付百錢爲樣。”宋史·食貨志》:“[建中靖國]四年,立錢綱驗樣法。”《清會典·户部·錢法堂》:“每月卯錢鑄出,錢法侍郎赴局督同監督查驗,樣錢解送内務府,制錢解送户部銀庫。”今所見最早實物爲“大元國寳”鉛質雕母樣錢。參閱《清朝文獻通考·錢幣考》。

部頒樣錢

- 贪呆是什么意思

- 贪命是什么意思

- 贪啬是什么意思

- 贪喂是什么意思

- 贪喉是什么意思

- 贪嗔痴阿罗汉是什么意思

- 贪嘴是什么意思

- 贪嘴的妇人是什么意思

- 贪嘴的鱼儿是什么意思

- 贪嘴要面皮是什么意思

- 贪嘴鱼儿——易上钩是什么意思

- 贪嘴鱼儿——爱上钩是什么意思

- 贪囊是什么意思

- 贪困是什么意思

- 贪图是什么意思

- 贪图享乐是什么意思

- 贪图享乐等于喝毒酒自杀是什么意思

- 贪图享乐,不思进取是什么意思

- 贪图享受是什么意思

- 贪图便捷,投机取巧是什么意思

- 贪图利益是什么意思

- 贪图口腹是什么意思

- 贪图名声是什么意思

- 贪图名誉和个人私利是什么意思

- 贪图名誉,追求私利是什么意思

- 贪图多是什么意思

- 贪图多而志在必得是什么意思

- 贪图安逸是什么意思

- 贪图安逸就会放荡堕落是什么意思

- 贪图安逸,厌恶劳动是什么意思

- 贪图安逸,旷费时日是什么意思

- 贪图安逸,虚度岁月是什么意思

- 贪图安逸,败坏名声是什么意思

- 贪图实利,不知满足是什么意思

- 贪图富贵是什么意思

- 贪图小便宜而失去大的利益是什么意思

- 贪图小利是什么意思

- 贪图未得到利益而断送自己的生命是什么意思

- 贪图权位,讨好上司是什么意思

- 贪图权势是什么意思

- 贪图染指是什么意思

- 贪图沾利的无赖之徒是什么意思

- 贪图淫乐是什么意思

- 贪图玩耍是什么意思

- 贪图省力是什么意思

- 贪图眼前利益,做事不留余地是什么意思

- 贪图私利是什么意思

- 贪图私利而使头脑发昏,丧失理智是什么意思

- 贪图荣华是什么意思

- 贪图荣耀是什么意思

- 贪图荣耀和恩宠是什么意思

- 贪图荣耀,羡慕财利是什么意思

- 贪图财利是什么意思

- 贪图财利的私欲迷住了心窍是什么意思

- 贪图财利的风气是什么意思

- 贪图财物和贿赂是什么意思

- 贪图财货是什么意思

- 贪图钱财是什么意思

- 贪图钱财,不顾羞耻是什么意思

- 贪图钱财,喜欢女色是什么意思