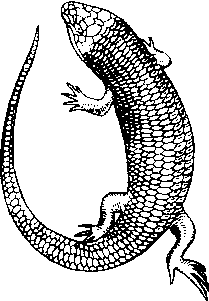

省稱“石龍”、“龍子”,亦稱“山龍子”、“泉龍”、“石蜴”、“豬婆蛇”、“蛇舅母”等。爬蟲名。屬蜥蜴類。似蜥蜴而大,體長七八寸,背面土黄色,鱗片粗糙作雲狀,尾細長,約爲軀體之兩倍,性敏捷,善疾走。棲息於草叢及山石間,捕食小動物。古多與蠑螈、蜥蜴、守宫等混稱。明·李時珍《本草綱目·鱗一·石龍子》:“[釋名]山龍子、泉龍、石蜴、蜥蜴、豬婆蛇、守宫。時珍曰:‘此物生山石間,能吐雹可祈雨,故得龍子之名。’[集解] [弘景曰]形大純黄者爲蛇醫,一名蛇舅母。[時珍曰]生山石間者曰石龍,即蜥蜴。俗呼豬婆蛇。似蛇有四足,頭扁尾長形細,長七八寸。”參見本類“蠑螈”、“蜥蜴”。

石龍子

石龙子

药名。出《神农本草经》。又名蜥蜴、四脚蛇、马蛇子。为石龙子科动物石龙子Eu-meces chinensis (Gray)的全体。分布长江流域以南各地。咸,寒,有毒。入肾经。解痉,破结,行水。

❶治癫痫,瘰疬,石淋,乳腺癌。内服:煅存性研末,1~1.5g。

❷治臁疮久不愈。熬膏或浸桐油外搽。孕妇忌服。本品含蛋白质、肽类、氨基酸、脂肪。脂肪中主含油酸。

石龙子skink

Eumeces chinensis (Gray),又称石龙蜥。爬行纲,有鳞目,石龙子科。分布于中国南方各省。全长约21 cm。体较粗壮。四肢发达,五趾型,指(趾)下瓣横列。尾易断,能再生。体被圆鳞,呈覆瓦状排列,环体中段鳞24~26行,无后鼻鳞,第二列下颞鳞楔形,后颏鳞2枚,尾下正中一行鳞宽大。头部棕色;背面灰橄榄色;颈侧及体侧为红棕色,体侧有分散的黑斑;腹面色浅。幼体背面黑灰色,有3条浅黄色纵纹,随个体成长而消失。多生活于草丛或乱石堆中,主食昆虫等。卵生。

石龙蜥

石龙子shí lóng zǐ

《本草纲目》鳞部第43卷石龙子(4)。药名。

【基原】为石龙子科动物石龙子Eumeces chinensis(Gray)的全体。

【别名】蜥蜴(《本经》),山龙子、守宫、石蜴(《别录》),泉龙(《春秋繁露》注),猪婆蛇(《本草纲目》),五寸棍(《陆川本草》),四脚蛇(《四川中药志》)。

【性味】咸,寒,有毒。

❶《本经》:“味咸,寒。”

❷《别录》:“有小毒。”

❸《本草逢原》:“咸,温,小毒。”

【功用主治】破结,行水。治小便不利,石淋,恶疮瘰疬,臁疮。

❶《本经》:“主五癃邪结气,破石淋,下血,得小便水道。”

❷《本草求原》:“偏助壮火,阳事不振者宜之。”

❸《四川中药志》:“治九子烂疡,乳癌,肺痈,风湿,皮肤发痒及疮毒。”

【用法用量】内服:烧存性,五分至一钱;或入丸、散。外用:熬膏或研末调敷。

石龙子

石龙子,又名山龙子、蜥蜴、猪婆蛇、四脚蛇。始载于《神农本草经》。为石龙子科动物石龙子Eumeceschinensis (Gray)或铜石龙子Sphenomorphus indicus(Gray)等的全体。分布于长江流域以南各省区。

本品味咸,性寒,有小毒。功能利水通淋,解毒消肿。主治小便不利、石淋、瘰疬、臁疮等证。现多用于治疗外科诸证。如治疗瘰疬,除内服外,常与蝮蛇、小毛莨熬膏外敷。诸瘘日久不愈,以本品研末撒于窦道内。皮肤湿疹、臁疮等,可研末以植物油调匀外搽。焙干研末服,1.5~3g。孕妇忌服。

- 机械制图新国家标准讲解是什么意思

- 机械制图(机械类)是什么意思

- 机械制图简明手册是什么意思

- 机械制图自学读本是什么意思

- 机械制图试题库是什么意思

- 机械制图(非机类)是什么意思

- 机械制浆的新发展是什么意思

- 机械制造中的CAD/CAM技术是什么意思

- 机械制造中的大尺寸测量手册是什么意思

- 机械制造中的测试技术是什么意思

- 机械制造企业成本财务管理是什么意思

- 机械制造企业物资管理是什么意思

- 机械制造企业生产组织学是什么意思

- 机械制造劳动定额学是什么意思

- 机械制造厂标准化是什么意思

- 机械制造厂电能的合理使用是什么意思

- 机械制造基础是什么意思

- 机械制造基础是什么意思

- 机械制造工厂和车间设计手册是什么意思

- 机械制造工艺与设备是什么意思

- 机械制造工艺原理是什么意思

- 机械制造工艺及设备·冷加工篇是什么意思

- 机械制造工艺及设备·实习篇是什么意思

- 机械制造工艺及设备·热加工篇是什么意思

- 机械制造工艺及设备设计手册是什么意思

- 机械制造工艺基础是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学是什么意思

- 机械制造工艺学实验指导书是什么意思

- 机械制造工艺师简明手册是什么意思

- 机械制造工艺材料技术手册是什么意思

- 机械制造工艺装备设计实用手册是什么意思

- 机械制造工艺装备设计手册是什么意思

- 机械制造工艺设计手册是什么意思

- 机械制造工艺过程自动化是什么意思

- 机械制造工艺过程自动化是什么意思

- 机械制造工艺过程自动化引论是什么意思

- 机械制造常用计算大全是什么意思

- 机械制造检验员须知是什么意思

- 机械制造检验技术是什么意思

- 机械制造系统是什么意思

- 机械制造者手册是什么意思

- 机械刺激法是什么意思

- 机械前处理是什么意思

- 机械力是什么意思

- 机械加压磨木机的比压计算是什么意思

- 机械加工件综合废品率是什么意思

- 机械加工件责任废品率是什么意思

- 机械加工工艺基础是什么意思

- 机械加工工艺基础是什么意思