突触传递synaptic transmission

经突触进行信息的传递叫突触传递。其过程如下:突触前膜动作电位产生的Ca2+内流;含化学递质的小泡破裂并释放化学递质;化学递质与突触后膜受体结合;突触后膜上突触后电位产生。其中化学递质有兴奋性递质亦有抑制性递质,作用相反。一般1种突触只能释放1种递质,1种受体亦只能与1种递质结合;传导1次信息,亦只能引起1次效应。

突触传递

神经冲动通过突触影响另一神经原或效应器细胞,使之兴奋的过程。这种传递只能是突触前到突触后,不存在反方向的机制。如神经肌肉接头的兴奋传递。

突触传递

在神经系统内,信息以神经冲动的形式从一个神经元传至另一个神经元时,必须通过突触的传递。过去对突触的传递,曾有两种不同意见。一种认为,与神经纤维的传导相似,是通过局部电流作用而传递,称电性传递;另一种认为突触传递要通过一种化学性的中介物质(称递质)的作用,称化学性传递。这两种意见在本世纪初争论了近半个世纪,现在这两种形式的传递过程都得到了证明。在动物界存在有两种不同传递过程的突触,分别称为电性突触及化学性突触。

化学性传递 脊椎动物,尤其是哺乳类动物中枢神经系统内的突触,绝大多数是化学性突触,这种突触的突触后膜不具有电兴奋性,动作电流不能使它兴奋,突触的传递要依靠化学递质的中介作用,故称化学性传递。即当兴奋传至突触前神经末梢时,会引起末梢释放一种化学递质,这种递质作用于突触后膜,使突触后神经元兴奋,这样兴奋即从前一神经元传至后一神经元,这种突触称化学性突触。一般所说的突触都是指化学性突触。化学性传递要经历化学递质的释放与递质对后膜的作用两个阶段。

递质的释放 在神经元的终末扣结内,经常有许多突触小泡密集在突触前致密突起的周围,小泡内含递质。不同神经元突触小泡所含的递质不同,小泡形态也不同。胆碱能神经元的突触小泡呈圆形,直径约400~600,内含ACh、ATP和小泡蛋白;肾上腺素能神经元的突触小泡含去甲肾上腺素、嗜铬颗粒蛋白、ATP和多巴-β-羟化酶,直径500~800,内有一致密中心,故又称致密中心小泡。当神经冲动传至突触前末梢时,Ca2+从细胞外进入末梢内,促使突触小泡向突触前膜移近,当小泡一旦与前膜接触,便在接触点处与前膜融合,并发生破裂开口,小泡内的化学递质即释出至突触间隙。递质的释出与突触前末梢的动作电位及Ca2+的转移有关。动作电位幅度小或Ca2+浓度低时,递质释放量减少。突触小泡的膜上发现有Ca2+结合点,兴奋时进入末梢内的Ca2+即附着在结合点上,促使小泡向突触前膜移近,便于与前膜融合以释放递质。突触前末梢释放递质以小泡为单位,一个小泡所贮存的递质量是一个释放单位。这样的释放方式称量子释放。一个ACh小泡约含数千至一万个ACh分子。

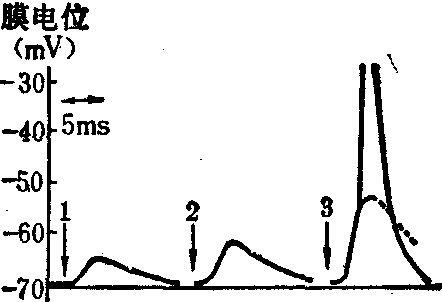

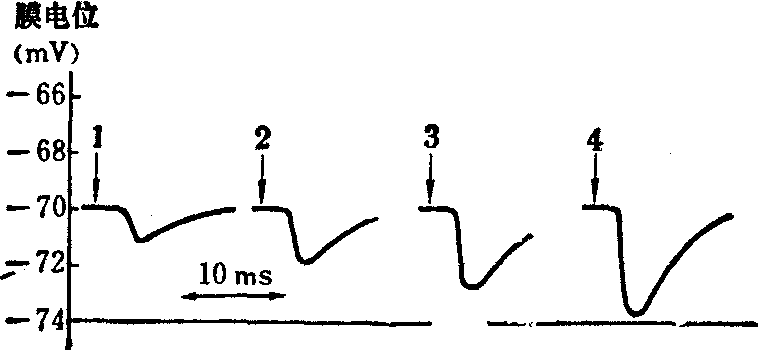

递质对突触后膜的作用 在突触后膜上存在受体,是一些特殊的蛋白质,一般裸露在膜的外表面,能与相应的特定化学物质结合。受体的种类很多,如胆碱受体、肾上腺素受体、吗啡受体等。不同种类的突触,其突触后膜上的受体种类不同。突触前末梢兴奋时释放的递质,经过突触间隙,与突触后膜上的受体结合,引起受体蛋白分子构形的改变,并激活一系列酶系统,使突触后膜的通透性发生改变,膜内外离子发生移动,导致膜电位发生变化,这种电位变化称为突触后电位,可用细胞内电极记录出来。由于递质与受体结合后对突触后膜的通透性影响不同,突触后电位有两种不同类型,分别称为兴奋性突触后电位及抑制性突触后电位。相应地可将递质也分为两大类,即兴奋性递质及抑制性递质。兴奋性递质与受体结合后,可提高膜对Na+、K+、Cl-,尤其是Na+的通透性,于是Na+顺着电化梯度从细胞外进入突触后膜内,使膜呈现局部的去极化,并以电紧张的形式迅速扩布一定范围,因此从细胞体内可以记录到一个短暂的去极化型的膜电位变化,变化达到一定程度,就触发突触后神经元产生动作电位 (图1),兴奋即从突触前神经元传至突触后神经元,从而完成信息的传递。突触后膜的这种电位变化称兴奋性突触后电位,其变化幅度就是兴奋性突触后电位的数值。例如膜电位从-70mV变为-59mV,其变化幅度为11mV,兴奋性突触后电位即为11mV。兴奋性突触后电位的大小决定于递质的释放量。如果突触前神经元的活动强,兴奋的突触数目多,释放的递质量多,兴奋性突触后电位就大。当兴奋性突触后电位达一定幅度时,就会在轴突始段处触发锋电位,突触后神经元即兴奋。抑制性递质与相应的受体结合后,能使突触后膜对K+和Cl-(或单独对Cl-)的通透性增高,于是膜内负电位增大,膜呈现超极化,它也可以电紧张形式迅速向周围扩布一定范围,故可从细胞内记录到一个与兴奋性突触后电位方向相反的电位变化(图2)。由于超极化,膜的兴奋性降低,突触后神经元不易兴奋,信息的传递受到抑制。这种突触后膜的电位变化,称为抑制性突触后电位 (IPSP)。其幅值约为5mV。抑制性突触后电位的大小与突触前末梢释放的抑制性递质的量有关。

图1 兴奋性突触后电位

从突触后神经元细胞体内记录到的膜电位变化,1至3刺激逐步加强

图2 抑制性突触后电位

从突触后神经元细胞体内记录到的膜电位变化,1至4刺激逐步加强

递质与受体结合发生效应后,很快即终止其作用(失活)。递质失活的方式有二,一是递质被酶所破坏而失活,例如乙酰胆碱被胆碱酯酶所水解而失活。二是递质在突触处被移走而失活,例如去甲肾上腺素大部分能被突触前膜摄取而再利用;小部分被突触后膜摄取,在突触后神经元内为儿茶酚胺-O-甲基转移酶(COMT)及单胺氧化酶(MAO)所破坏;还有一小部分被血液循环带走,在肝、肾等组织中为儿茶酚胺-O-甲基转移酶破坏。

近20年来,对神经递质已有较多了解。据目前所知,一个神经元的轴突末梢一般都释放相同的递质,同一种递质如果结合的受体不同,对突触后神经元的作用就不同。一个神经元的胞体及树突上有上千万个突触,其突触前末梢分别来自不同的神经元,释放不同的递质,所以一个神经元上可能同时存在着多种不同受体,神经元可能发生的反应也是多种多样的。

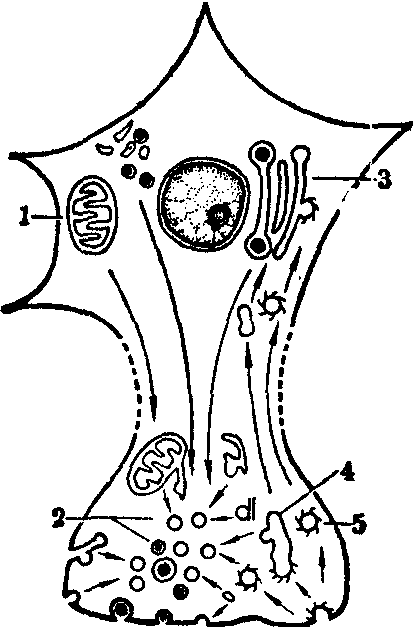

突触小泡的形成 在突触前终末扣结内虽然有大量突触小泡,但是每一次冲动到达都将有成百的突触小泡破裂释出递质,终末扣结内的突触小泡及递质的量只够维持几秒至几分钟的突触传递。因此突触小泡和递质都必须很快重新合成,以维持突触传递的正常进行。突触小泡可能是经过多种途径,在神经元的不同部位形成的。据认为,突触小泡释出递质后,小泡的膜便掺合到突触前膜内,成为突触前膜的一部分,并向邻近部位展开和移行。当移行至一定距离后,又开始向终末扣结内部下陷,形成一种内壁光滑,外包六角形外衣的有衣小泡,然后脱离突触前膜向内部移行。在移行过程中,部分有衣小泡脱去外衣而成为突触小泡;部分融合成管状贮池,再从这种贮池芽生出突触小泡; 还有部分有衣小泡及贮池则通过轴浆的逆向运输到达细胞体,在那里与高尔基器等融合,然后生成突触小泡,再运送至突触前末梢。此外,有一些突触小泡,在神经冲动到来时,只与突触前膜暂时融合,释出递质后即与前膜分离,重新闭合成为突触小泡。突触小泡就这样不断消耗又不断生成,循环不已,称膜循环假说(图3)。根据对肾上腺素能神经元及胆碱能神经元的研究推测,具有致密中心的小泡主要由高尔基器产生,沿轴突运至末梢;无颗粒的小泡可由高尔基器、滑面内质网、线粒体及微管等产生,或由突触前膜直接陷入而形成。

神经递质的合成 神经递质在神经元的胞浆内合成,最终合成部位是在突触前末梢处。原料一般来自血液供应,在一系列酶的催化下,逐步合成。这些酶存在于胞浆内。例如乙酰胆碱是由胆碱和乙酰辅酶A在胆碱乙酰移位酶的催化下合成的,此酶大量存在于胆碱能纤维的末梢中。胆碱一方面来自血液供应,另一方面来自突触前膜对已释出的乙酰胆碱水解后生成的胆碱的摄取; 乙酰辅酶A由线粒体生成。新合成的乙酰胆碱直接被突触小泡吸收贮存。突触小泡壁本身可能也有合成递质的作用。各种神经元的胞浆内都含有丰富的、合成递质所需要的酶,可迅速而大量地合成各自的递质。因此,新生成的突触小泡很快就会充满递质。

图3 突触小泡形成过程示意图

1. 线粒体 2. 突触小泡3. 高尔基复合体 4. 管状贮池 5.有衣小泡

突触传递的特点 突触传递由于要通过化学递质的中介作用,具有不同于神经纤维传导的特点:

❶单向传递:突触传递只能向一个方向进行,从突触前神经末梢传向突触后神经元,不能逆传。故中枢神经系统内冲动的传播有一定方向,即由传入神经元传向中间神经元再传向传出神经元,传导径路亦因此分为传入径路与传出径路。

❷突触延搁:突触传递需要经历递质的释放、扩散及对突触后膜的作用等一系列过程,因此较兴奋在同长度的神经纤维上传导所需的时间为长,突触传递所耗去的时间称突触延搁。冲动通过一个突触约耗时0.5ms。在反射活动中,通过的突触数目越多,反射时就越长。

❸突触后电位的总和:突触后电位是一种局部电位,没有不应期,持续约15ms,可以总和。通常兴奋性突触每兴奋一次,只能产生几分之一毫伏的兴奋性突触后电位,这个电位幅度不足以触发突触后神经元兴奋。但是当这个突触后电位还未消失前,突触再次兴奋释出递质,则兴奋性突触后电位就可以总和而增大。总和达到一定值,就可触发突触后神经元兴奋,这称为时间性总和。此外,同一神经元上的众多兴奋性突触若同时兴奋,它们所引起的兴奋性突触后电位亦可同时总和起来促使该神经元兴奋,这称为空间性总和。因此,单个传入冲动一般不能引起反射活动,只有一排冲动沿着许多传入纤维同时传入,或者是一系列冲动沿着一根传入纤维相继传入至某一反射中枢,才可能引起反射活动。抑制性突触后电位同样可以发生时间性总和与空间性总和,使突触后神经元的抑制加深。兴奋性突触后电位与抑制性突触后电位之间亦可迅速地发生总和而互相减弱,甚至完全抵消。一个神经元任何瞬间的活动,都是由该瞬间到达这一神经元的各种不同信息所引起的突触后电位的总和所决定。

❹易受内环境变化的影响: 缺O2、CO2增加、酸碱度的改变均可改变突触部位兴奋传递的能力。

❺易受某些药物的影响:突触后膜上的各类受体,对递质及某些化学物质有高度选择性,应用一些药物能特异性地影响突触传递过程,阻断或加强突触的传递。如咖啡碱和茶碱可提高突触后膜对兴奋性递质的敏感性,士的宁可阻遏抑制性递质对突触后膜的作用,均可导致突触后神经元过度兴奋。据目前所知,许多中枢性药物的作用部位都是在突触处。

电性传递 在无脊椎动物及低等脊椎动物(如蝲蛄、鸡和鱼等)的神经系统中有电性突触存在,近来发现哺乳类动物中也并不罕见。 这种突触的突触间隙很窄,约20,称缝隙性连接。突触前末梢内,一般没有突触小泡。突触前膜与突触后膜的阻抗很低,突触前末梢的动作电流能跨越间隙作用于突触后膜,引起突触后神经元兴奋,故称电性传递。电性突触的传递速度很快,突触延搁时间极短,而且可以双向传递,不过有些电性突触的膜具有整流作用,仍然表现为单向传递。

- 革命现实主义和革命浪漫主义相结合是什么意思

- 革命现实主义电影是什么意思

- 革命理想教育是什么意思

- 革命理想高于天是什么意思

- 革命生涯是什么意思

- 革命的1848是什么意思

- 革命的、社会主义的古巴万岁是什么意思

- 革命的一家是什么意思

- 革命的三民主义是什么意思

- 革命的主观条件是什么意思

- 革命的主观条件是什么意思

- 革命的人道主义是什么意思

- 革命的同盟军是什么意思

- 革命的客观形势是什么意思

- 革命的客观条件是什么意思

- 革命的政治内容与尽可能完美的艺术形式的统一是什么意思

- 革命的根本问题是什么意思

- 革命的武力是什么意思

- 革命的浪漫谛克倾向是什么意思

- 革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合是什么意思

- 革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合是什么意思

- 革命的领袖浪漫的诗人是什么意思

- 革命社会主义是什么意思

- 革命统一战线是什么意思

- 革命老人徐特立是什么意思

- 革命胜迹印谱是什么意思

- 革命节日是什么意思

- 革命英烈是什么意思

- 革命英雄主义是什么意思

- 革命英雄主义是什么意思

- 革命英雄主义是什么意思

- 革命英雄主义是什么意思

- 革命英雄主义是什么意思

- 革命英雄主义是什么意思

- 革命英雄传是什么意思

- 革命英雄故事是什么意思

- 革命评论是什么意思

- 革命评论是什么意思

- 革命诗社是什么意思

- 革命象征是什么意思

- 革命逸史是什么意思

- 革命逸史是什么意思

- 革命逸史是什么意思

- 革命逸史是什么意思

- 革命道路是什么意思

- 革命青年是什么意思

- 革命青年团是什么意思

- 革命青年的榜样——金训华是什么意思

- 革命领导权是什么意思

- 革命领袖传说是什么意思

- 革命领袖关于反右倾保守和发挥革命主动性的言论摘录是什么意思

- 革命领袖在闽西是什么意思

- 革命领袖故事是什么意思

- 革命领袖论共青团工作是什么意思

- 革命领袖论青年和青年工作是什么意思

- 革命鬼现形记是什么意思

- 革天是什么意思

- 革尼奥斯是什么意思

- 革尽人欲,复尽天理是什么意思

- 革屯抗日起义是什么意思