肾脏畸形

肾脏畸形很常见,有些于幼年即威胁生命,有些以后发生继发病变造成严重后果,畸形可表现为数目异常、形态异常、位置异常等,有些畸形不影响正常生理功能,但易发生梗阻、结石等并发症; 有的畸形直接影响正常生活,必需及时治疗。较常见者分述于下。

单侧无肾(孤立肾) 胚胎期一侧肾不发育,患者仅有一个肾。男稍多于女。肾不发育,输尿管和输尿管口亦缺如,或仅有一小段残余输尿管末端。孤立肾多代偿性增大,可为正常肾的1.5~2倍,但少数病例可大小正常或比正常小。

孤立肾,肾功能良好者可无症状,无需治疗。发生感染或梗阻时,症状与两肾俱全者相同,可有腰痛、脓尿、血尿以至尿闭和尿毒症。临床无从区别。如体检发现一个肾脏增大,应注意孤立肾的可能。

X线平片可见一侧肾影缺如,对侧肾影增大;静脉尿路造影一侧始终不显影; 膀胱镜检查见输尿管口间嵴的一侧平坦,且输尿管口缺如。但须注意,两肾俱全者而一侧输尿管异位开口,或两侧输尿管合而为一,然后进入膀胱,膀胱内也仅有一个输尿管口。孤立肾的输尿管也可开口于正中部或于对侧进入膀胱,甚至异位开口于尿道或精囊。诊断困难时可行X线断层摄片,腹膜后注气造影、计算机X线体层摄影、肾动脉造影等检查,必要时手术探查。孤立肾须与对侧肾功能丧失的疾病,如肾发育不全、肾萎缩、自动性肾切除(如结核)等鉴别。

孤立肾输尿管发生梗阻,尤其是完全性阻塞无尿时,必须尽快解除梗阻,必要时行输尿管造瘘、肾盂造瘘或肾造瘘术以挽救生命。如孤立肾发生合并症而必须手术,应特别注意减少损伤,防止和控制感染,并且必须尽量保存肾组织。不论何种病变,于未弄清是否孤立肾之前,不应将该肾切除,以免造成死亡。

重复肾 参见“肾输尿管重复畸形”条。

肾不发育 肾高度发育不全,肾实质仅为一团纤维脂肪组织,没有形成肾单位、肾盂或肾蒂,输尿管发育不良,毫无功能,实际等于无肾。单侧肾不发育偶可导致高血压,或纤维组织压迫神经引起疼痛。

肾发育不全 可能由于胚胎期输尿管芽和生后肾胚基发育障碍所致。肾发育不良,细小,表面可呈胚胎性分叶状,肾细胞较小,肾单位较少,肾盏短粗,肾盂狭小,输尿管发育不良甚至变成纤维索条,肾分泌功能甚低。双侧肾发育不全者,生后不久即死亡。单侧病变者,对侧健肾常增生以代偿功能。

由于肾动脉发育不良并有硬化,本病以高血压症状为主要表现,亦有腰痛。静脉尿路造影或逆行肾盂造影可确定诊断: 肾影细小,肾盂狭小、变长,可呈三角形或壶腹状,肾大盏缺乏,肾小盏呈杵状。两侧输尿管导尿可发现患肾排泄功能很低,排出尿量较少。

一侧肾发育不全发生症状,如对侧肾功能良好,可切除患肾。如患儿有高血压,术后血压可恢复正常。

肾增生 一侧无肾或肾发育不全,对侧肾常代偿性增生,肾小球和肾小管增多,体积增大,功能加强,肾盂相应增大。静脉尿路造影可助诊断。切勿误诊为肾肿瘤而将肾切除。

胎儿型分叶肾 一般见于4~5岁以下正常小儿,约有3~5%的人,肾脏终生保持分叶状,无临床意义。

融合肾 由于胚胎发育异常,两肾互相融合,形成各种各样的肾形态异常。同侧肾融合最常见为重复肾。两侧肾融合则形成多种形式,如蹄铁形肾,盘状肾、乙状肾、块肾等,其中以蹄铁形肾最常见。

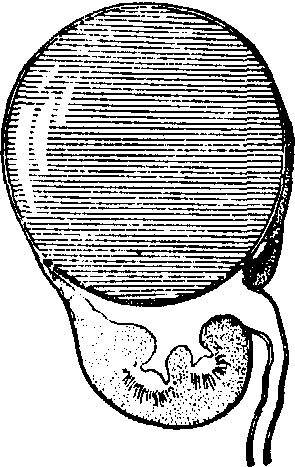

蹄铁形肾 两侧肾脏的上极或下极于脊柱前融合形成蹄铁形肾,是胚胎早期两侧肾胚基部分融合之故,几乎双倍于成人尸检所见,常伴其他严重畸型,以及易于并发严重肾疾患致死。90%以上是两肾下极互相融合,少数是上极融合。融合部称峡部,大都为肾实质构成,少数为结缔组织,横跨于腹主动脉和下腔静脉前面,位于腹主动脉分叉处或其附近(图1)。肾盂一般于肾前侧面,输尿管跨过峡部前面下行,并常较正常短。血管供应亦多异常,肾动脉可来自髂动脉、腹主动脉分叉处或肠系膜下动脉。蹄铁形肾多见于男孩,可无症状,或因压迫引起脐周痛和胃肠道症状,由于肾盂和输尿管位置异常,引流不畅,易致积水,感染或结石。由于摸到肾包块易误诊为腹部肿瘤。尿路造影检查对诊断有重要意义,可见两侧肾盂位置较低,肾盂肾盏旋转不全,肾盂长轴延长线向尾部集合,适与正常相反。蹄铁形肾如无症状,无需治疗。一般症状以非手术治疗为主。疼痛剧烈者可考虑输尿管松解术、峡部切断术或肾固定术。一侧肾并发严重积水、结

图1 蹄铁形肾

石、结核或肿瘤,必要时可切除患侧肾脏。异位肾 胚胎期血管遗留,阻碍肾脏上升至正常位置,或肾向异常方向发育,形成异位肾。异位肾可停留于盆腔或下腹部,少数可位于对侧肾附近,其动脉来自附近的动脉干,如主动脉下段、髂动脉、骶中动脉或肠系膜下动脉,静脉一般与动脉伴行。异位肾常发育不全或旋转不良,输尿管较正常短。

异位肾仍在原侧者称简单异位肾,男多于女,稍多见于左侧,偶为双侧。异位肾越过中线而位于对侧者称横过异位肾,很少见。

异位肾易致积水、感染、结石等并发症,或发生肿瘤,可压迫邻近神经、血管或脏器引起症状。临床易因异位肾引起腹痛而误诊为阑尾炎,或因摸到肿块而误诊为肿瘤或囊肿。静脉尿路造影虽可助诊断,逆行肾盂造影更能确诊。

异位肾如无症状,无需治疗。并发轻度感染可行内科疗法,一般无需手术。由于肾异位引起明显症状,才考虑相应的手术。有严重并发症,肾功能基本丧失者常需行患肾切除术。

肾旋转异常 胚胎第四周时肾盂位置向前,至第八周时,肾由骨盆上升至腰部,肾盂由向前旋转为向内侧。肾旋转异常可以是旋转不全(肾盂向前)、旋转过度(肾盂向后)或反向旋转。融合肾(蹄铁形肾、乙状肾、盘形肾、块肾)常使肾旋转受阻。旋转不良者该肾常上升不完全。

静脉尿路造影可助诊断,逆行性尿路造影显示更为清楚。肾旋转不全于普通前后位X线片上肾盏显示不清,肾盂向前,且较狭窄,似受肿瘤压迫,输尿管距脊椎较远。认识肾旋转的异常,有助于理解肾盂造影的异常现象,并对需要手术的病例,可于术前了解肾盂的方向、位置,从而避免不必要的损害。

肾旋转不良一般无需矫治,但其血管可能使肾孟或输尿管受阻,如发生尿滞留、感染、结石等并发症,则需相应治疗。

多囊肾 又称多囊性疾病、肾囊肿、先天性多囊肾,在250~300尸检中可见一例,男稍多于女,95%以上是双侧性多囊肾。肾实质中有无数囊肿,大小不一,使整个肾脏肿大,肾表面有许多薄泡呈结节状突起。囊内有透明或淡黄色低比重液体,含有蛋白、尿素、尿酸、肌酐、磷酸盐、氯化物和脱落上皮细胞等,偶为含血性液。囊与囊、囊与肾盂之间互不相通。由于受囊肿压迫,肾组织发生间质性肾炎和萎缩,结缔组织增多,随囊肿积液增大,肾功能损害越来越严重。常有肾内小动脉硬化,约2/3患者有高血压。部分病例的其他器官,如肝、肺、胰腺、脾、骨、睾丸、卵巢、甲状腺等也有囊肿病变。少数伴颅内动脉瘤。

病因意见不一,一般认为系胚胎生肾组织发育中某些阶段停止发育,或肾单位与输尿管芽所发生的集合管未沟通,使尿液不能排出,肾小球和肾小管积液胀大形成囊肿。本病可能与遗传有关。

双侧严重多囊肾多于新生儿或婴儿期死亡。病变发展缓慢者可延至较大年龄才出现症状。主要表现为腰痛、脓尿、血尿、腹部肿块、高血压以至肾功能衰竭,偶可引起肾性佝偻病。肾盂造影可见肾增大,肾盂肾盏有受压变形、移位、拉长、缺损等现象。多囊肾需与肾炎、肾积水、肾肿瘤鉴别。小儿常见的肾母细胞瘤与多囊肾于临床和X线检查上可有相同的表现,而且偶有二者于同一肾脏发生,有时难于区别。

临床主要是预防和治疗感染,保护肾脏功能。手术治疗的适应证较少,偶因感染需作引流或并发结石而进行手术。若与肾母细胞瘤不能区别时,可能需要手术探查。孤立性肾囊肿(图2) 很少见。男稍多于女。病因未明,可能与多囊肾的病因相似。多数发生于一侧肾,双侧者更少。囊肿多位于肾上极,也可发生于下极,大小不一,巨大者积液可达500ml以上。囊肿呈球形或卵形,壁薄,外表光滑,可为单房或多房性,囊液透明或淡黄褐色,偶含血性液体。大囊附近或他处肾实质尚可有一些小囊存在。囊肿与肾盂肾盏不相通。周围的肾实质受压变薄。

囊小者无症状。囊肿大者使肾移位或压迫邻近器官引起症状,患侧腹部出现肿块,可有高血压。X线检查可见肾肿块轮廓,偶见囊肿钙化影,尿路造影显示肾盂肾盏受压、变形。主要应与肾积水,肾肿瘤鉴别。

囊肿较大而无严重并发症者,宜行肾部分切除或囊肿切除术。如并发感染、结石、肿瘤、或巨大囊肿自发或外伤破裂,必要时考虑肾切除术。

多房性肾囊肿 由多数肾孤立囊肿集合而成,局限于一侧肾脏,不同于好发于双侧的多囊肾。主要表现为患侧腹部肿块,以及肿块压迫邻近器官引起的胃肠症状,巨大包块甚至可以压迫肺引起呼吸困难。由于对侧肾有代偿功能,一般不发生尿毒症。尿路造影可助诊断,但有时难与肿瘤鉴别,如肿物透光试验阳性,一般可排除肿瘤。症状严重而对侧肾功能良好者,可切除患肾。

单侧肾囊肿病 胚胎期一侧肾未发育成肾结构,变成一团密布大小不等水囊的纤维组织,肾组织缺如,无肾盂,输尿管不发育或很小。常因患儿腹部摸到肿块疑为肾肿瘤。X线平片显示患侧肾影增大,静脉尿路造影不显影,断层片可见多个透亮区,超声检查见有多个液平段。手术探查可确诊并予切除。

肾盂与肾盏畸形 正常肾盂85%是壶腹形,分上、中、下三个肾大盏,大盏又分肾小盏。有些人仅有上、下两个肾大盏。约10%的肾盂于肾门即分为两支肾大盏,偶见分成三支,甚至分成六支,但极罕见。肾盂、肾盏畸形如下:假蜘蛛腿状肾盂 于正常的肾脏,偶见肾盂造影显示肾盂与肾盏细长,形似蜘蛛腿,这种畸形需与肾肿瘤和肾盂旋转不良相区别。

图2 孤立性肾囊肿

肾外肾盂 肾外肾盂常并发于先天性异常的肾脏,如融合肾、异位肾、旋转不良肾等,易致尿液引流不畅,并发感染和结石。当肾盂于肾外积水、扩大,可缓和肾内反压,减轻肾实质受损程度。

肾外肾盂如无症状,无需处理。若引起尿滞留,则表现为肾积水症状,逆行肾盂造影可确诊,肾脏尚可保留者,手术解除梗阻并切除过多的肾盂壁,行肾盂输尿管成形术。

重复肾盂 参见“肾输尿管重复畸形”条。

肾积水 参见“肾积水”条。

先天性肾盏积水 先天性肾盏漏斗部狭窄梗阻引起局限性积水,常并发持续性感染,且易致结石形成。尿路造影可助诊断。如肾功能尚好,可行肾盂成形术,扩大肾盏漏斗部。必要时将病变部分切除。

肾血管异常 胚胎早期,后肾原先位置较低,血管来自主动脉下段。到第6周时,后肾约从第26对体节处上升4个体节,原有的肾血管萎缩,血运由肾动、静脉供给。如原先的血管长期存在,可使肾脏上升受阻而处于低位。血管异常多发生于肾的动脉,肾静脉异常较少见,少数病儿肾动、静脉均有异常。异常血管多发生于一侧肾,双侧性者较少见。这些血管可发自主动脉、肾上腺动脉、髂动脉、腔静脉或肾蒂而进入肾上极或下极,或于肾旁通入膈、肾上腺、肝、脾或胰腺。肾血管异常往往合并其他肾畸形。

肾血管异常的重要性主要是:

❶异位血管可造成上尿路梗阻和引起并发症。

❷误断重要异常的肾动脉会引起较大范围的肾组织缺血和坏死。

❸异常血管常位于肾周紧密粘连中,手术分离肾脏容易撕裂血管引起严重出血;如不预先夹住粘连,切断的动脉回缩,很难止血。

肾下极异位血管常压迫输尿管引起梗阻,发生肾积水(图3)。梗阻、肾积水和肾下垂常互相影响,形成恶性循环,终致发展为高度肾积水,肾实质严重损害变薄,并易发生感染和破裂。

肾异位血管引起输尿管梗阻的症状即为肾积水症状,任何年龄均可发生,常间歇性出现。较大儿童常诉腰痛。急性梗阻发作时,可有腹部剧痛、发热、呕吐,易误诊为阑尾炎。尿频可因反射性或感染引起。并发感染时可出现尿痛、血尿和排尿困难。由于梗阻和尿滞留未解除,上述症状反复发生,发展为“慢性肾盂炎”。由于感染,常有低热和胃肠功能障碍,患儿厌食、恶心、呕吐、消化不良、便秘、腹泻、体重不增或减轻。肾积水肿大,腹部常出现包块。感染严重者成肾积脓,出现毒血症症状。如对侧肾脏也有病变、发育不全或缺如,肾

图3 肾异位血管梗阻输

尿管并发肾积水

功能无法代偿,即出现氮血症以至昏迷。

临床可反复发生慢性或急性肾盂炎症状,需考虑本病的可能,注意检查腹部肾积水肿块,并作泌尿系彻底检查。尿路造影显示输尿管有一横贯性充盈缺损,或见积水扩大的肾盂于出口部呈截然分界,是异位血管压迫梗阻的表现。但这些改变也可见于其他原因的梗阻,如纤维带或瘢痕压迫输尿管,肾盂输尿管连接处狭窄或瓣膜形成,输尿管高位附着等,这些病变均需手术探查,明确诊断,并行手术治疗。

异位血管引起输尿管梗阻,以手术治疗为主。根据病变情况,采取不同的手术处理。肾实质损害不重者,应尽量采用保留肾脏的手术。如对侧无肾或已有损害,或急症手术时对侧肾功能情况不明,更应保留肾脏。病情急重,可行肾造瘘术以挽救生命,待肾功能好转,感染控制,作进一步手术治疗。

异位血管最常发生于动脉,应先试压阻断,如肾皮质紫黑色的范围较小,可予切断;如有小片肾皮质变黑不能恢复,宜将缺血肾组织切除,以防引起术后高血压。若变色范围超过肾实质的1/4,则不宜切断该动脉,以免大量肾组织萎缩和坏死,可行肾盂输尿管成形手术解除梗阻。至于异位静脉引起梗阻,可予切断,肾有足够的侧支循环。异位血管合并其他尿路梗阻病变,如肾盂输尿管连接处狭窄、瓣膜、粘连梗阻,或并发结石,手术时需一并解决。

如患肾损害严重,已无保留价值,而对侧肾功能良好者,可将病肾切除。

- 徒属是什么意思

- 徒工是什么意思

- 徒师是什么意思

- 徒废唇舌是什么意思

- 徒庶是什么意思

- 徒延岁月是什么意思

- 徒弟是什么意思

- 徒弟伢子是什么意思

- 徒弟娃子是什么意思

- 徒弟崽子是什么意思

- 徒弟徒弟,先供使令,方才学艺是什么意思

- 徒弟税是什么意思

- 徒役是什么意思

- 徒徙 古典的乌兰牧骑式是什么意思

- 徒御是什么意思

- 徒忧征车重,自笑谋虑浅。是什么意思

- 徒怀万乘器,谁为一先容。是什么意思

- 徒怜丞相东门犬,犹忆将军半夜鹅。是什么意思

- 徒思是什么意思

- 徒思城是什么意思

- 徒悲荆国人。是什么意思

- 徒手是什么意思

- 徒手专门练习是什么意思

- 徒手伤是什么意思

- 徒手体操是什么意思

- 徒手体操动作方向是什么意思

- 徒手体操基本部位及其动作的名称是什么意思

- 徒手体操教学法是什么意思

- 徒手体操比赛是什么意思

- 徒手体操练习法是什么意思

- 徒手体操编排是什么意思

- 徒手作战是什么意思

- 徒手健美体操是什么意思

- 徒手健美操是什么意思

- 徒手健身与器械健身是什么意思

- 徒手健身运动是什么意思

- 徒手冲浪(不用冲浪板)是什么意思

- 徒手切片是什么意思

- 徒手切片法是什么意思

- 徒手动作是什么意思

- 徒手取皮法是什么意思

- 徒手姿态操是什么意思

- 徒手对练是什么意思

- 徒手或用器械激烈地对打是什么意思

- 徒手或用短兵器搏斗是什么意思

- 徒手打老虎是什么意思

- 徒手抢位是什么意思

- 徒手拿刺猬——不知从哪里下手是什么意思

- 徒手挥拍是什么意思

- 徒手捉刺猬是什么意思

- 徒手搏虎,昔人所嗤是什么意思

- 徒手操是什么意思

- 徒手攻击的防卫:是什么意思

- 徒手教练是什么意思

- 徒手整复是什么意思

- 徒手的武术是什么意思

- 徒手空拳是什么意思

- 徒手突破是什么意思

- 徒手练习是什么意思

- 徒手赤脚摔跤的武术是什么意思