药物遗传学pharmacogenetics

又称药理遗传学。药理学和遗传学相结合的一门边缘学科。1959年由福格尔(F.Vogel)正式取名。20世纪60年代才发展成为生化遗传学的一个分支。主要研究遗传因素控制药物代谢和对药物反应的机理。研究内容包括:人类和实验动物的遗传变异对药物反应的影响;基因决定个体对药物的吸收、代谢和排出等在体内过程的分子基础;对药物反应异常个体的预测等。对临床医疗实践有重要指导意义。

药物遗传学pharmacogenetics

系研究药物与遗传间关系的一门科学。过去只研究几种先天性代谢疾病与某些药物反应特别敏感的罕见的等位基因。近些年证实个体间对药物的耐受差异及药物在体内的分布、代谢等均受基因和环境之间复杂因素的相互作用。故药物遗传学重点研究控制药物代谢率的那些基因和许多环境因子这两者之间复杂的、变化的相互作用,从而完全禁止或减少投予这些病人所敏感的药物,以预防由于药物而引起的多种药物性遗传性疾病的发生。

药物遗传学

又称“药理遗传学”。遗传学的分支学科。研究遗传因素对药物代谢和药物反应的影响。对正确用药,掌握用药个体化原则以及防止遗传因素引起的药物反应等有指导作用。

药物遗传学

即药理遗传学。

药物遗传学

药物遗传学又称药理遗传学,是药物学和遗传学相结合而发展起来的边缘学科。人体对药物的反应和代谢药物的能力有很大的个体差异,药物遗传学就是研究遗传因素对这类个体差异的影响的学科。

很早以来,人们就发现某些人服用抗疟药等多种药物可发生溶血性贫血之类特殊反应。1957年Motulsky首先提出人体对某些药物的这种特殊反应(简称特应性)与遗传缺陷有关。1959年Vogel创用了“药物遗传学”一词,1962年Kalow发表了《药物遗传学》专著。1963年Mier总结了实验动物的遗传特征及其与药理反应的关系,编著了《实验药物遗传学》。近10多年来积累了大量资料阐明遗传变异与药物反应的个体差异的关系。现有资料表明:许多特应性的本质是遗传缺陷对药物在体内过程或对药物效应的影响。

药物遗传学的研究对象和范围随着有关学科的发展而不断扩大。它不仅研究人体和实验动物的遗传因素对药物反应的质和量的影响,研究基因控制药物代谢或药物反应的分子基础;而且研究简单的预测方法,以便尽早发现对药物反应异常的人; 还研究药物对基因的影响以及遗传病的药物治疗途径。药物遗传学的基本规律对研究医学基础理论、掌握用药个体化原则以及防治遗传因素所引起药物反应,都是十分重要的。遗传因素对药物反应的影响虽很复杂,但大体可分为两大类型:

❶遗传因素对药物代谢动力学的影响,即改变机体对药物处理的体内过程;

❷遗传因素对药物效应的影响,即药效学变化。

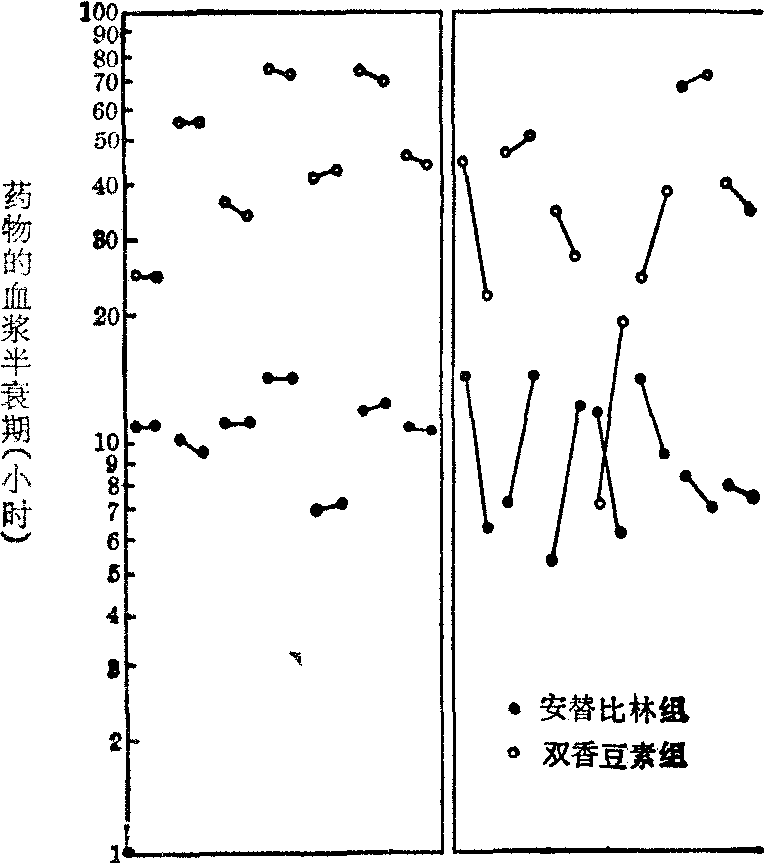

遗传因素对药物代谢动力学的影响 药物在体内吸收、分布、代谢和排泄的过程是一个随时间变化的动态过程,它对药物作用的长短、强弱和毒性有很大影响。影响药物代谢动力学个体差异的因素虽然有内外环境和遗传等许多因素,但起决定作用的是遗传因素。用双生子研究药物代谢对这一观点提供了有力的证据。根据一卵双生子之间遗传差异最小这一事实,有人测定了安替比林和双香豆素的半衰期,在一卵双生子之间相差无几,而在二卵双生子之间可以相差几倍(图1)。

图1 双香豆素与安替比林在一卵双生子(左图)与二卵双生子(右图)的血浆半衰期比较

用双生子为对象研究保太松、苯妥英钠、氟烷、去甲替林、异烟肼、乙醇、安眠妥等药物的体内代谢特点,都得到与上述类似的结果。在同一个体,相隔1~6个月重复测定安替比林和双香豆素的半衰期,相差仅为1.5~8.5%;而在不同个体之间相差高达4~10倍。这说明同一个体因遗传因素已经固定,所以不同时间测定药物代谢比较恒定; 在不同个体因遗传因素不同,所以药物代谢相差较大。

药物吸收过程受机体内吸收环境影响,但也受遗传因素影响。一个典型的例子是幼年型恶性贫血,由于胃粘膜缺乏内因子(一种粘蛋白),于是影响了消化道对造血因子维生素B12的吸收。这类病人注射维生素B12有效,因不需经胃肠道吸收。

药物分布也受遗传因素影响。例如21三体型患者的血浆蛋白与药物结合力降低,导致水杨酸血浓度升高。在遗传性甲状腺素结合球蛋白缺乏病(X连锁遗传病),进入组织的游离甲状腺素也明显增加,其血浆半衰期增加50%。

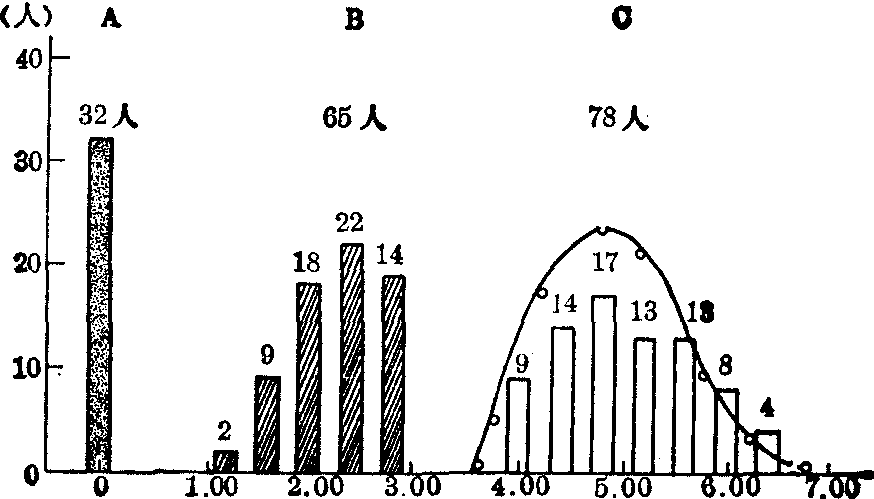

单基因遗传与药物代谢动力学的关系 单基因遗传在人群中的分布特点一般呈2~3“峰”的不连续曲线。如图2所示:有人调查了缺少过氧化氢酶的13个家族的175人。图中横坐标为红细胞中过氧化氢酶活性,纵坐标为人数,变异的分布呈A、B、C三个峰(A峰为酶活性0者,B峰为酶活性降低者,C峰为正常者)。另调查了273个正常人,其过氧化氢酶活性呈连续的常态分布曲线,与有遗传缺陷的家族分布的C峰相合,说明这部分人的酶活性在正常范围内(表1)。

过氧化氢酶活性

图2 过氧化氢酶活性分布曲线 (第三峰曲线为正常人分布,其下柱状图为患者家族中的正常人)

A.隐性纯合无过氧化氢酶血症患者 B.不完全显性杂合体 C.显性纯合正常人。三组数据表明: 隐性纯合体、不完全显性杂合体、显性纯合体之间,界限分明; 正常过氧化氢酶活性为不完全显性; 杂合体和显性纯合体均显示个体之间酶活性大小不同

表1 常见的单基因变异所致药物代谢动力学

| 异常性状 | 致病药物 | 缺乏酶类 | 临床表现 | 遗传方式 | 发病率 |

| 慢乙酰化 | 异烟肼、 磺胺二甲 嘧啶、苯 乙肼、氧 苯砜、肼 苯哒嗪、 普鲁卡因 胺 | 肝乙酰基 转移酶缺 乏 | 有关药的 半衰期延 长 | AR(常染 色体隐 性) | 中国人约 22% |

| 无过氧化 氢酶 | 过氧化氢 | 红细胞中 无过氧化 氢酶 | 无过氧化 氢酶血症 | AR | 日本33家 族,朝鲜 1家族, 瑞士2家 族 |

| 非典型伪 胆碱酯酶 缺陷(即琥 珀酰胆碱 敏感症) | 琥珀酰二 胆碱 | 伪胆碱酯 酶活性降 低 | 呼吸肌麻 痹时间延 长 | AR | 欧美白 人: 1:1500~ 2500 |

| 苯妥英钠 慢羟化 | 苯妥英钠 | 肝微粒体 氧化酶系 | 苯妥英钠 蓄积中毒 | AD(常染 色体显 性)或X 连锁显性 | 3个家族 |

| 非那西汀 脱乙基障 碍 | 非那西汀 | 肝微粒体 氧化酶缺 乏,不能 脱乙基 | 高铁血红 蛋白症与 溶血性贫 皿 | AR | 瑞士1个 家族 |

| 双香豆素 过敏 | 双香豆素 | 缺乏肝微 粒体氧化 酶,不能 羟化 | 抗凝血作 用延长 | 未明 | 1个家族 |

| 肝葡糖醛 酸转移酶 缺乏(Crig- ler-Najjar 综合征) | 水杨酸、 皮质类固 醇、薄荷 脑 | 肝葡糖醛 酸转移酶 缺乏 | 高胆红素 血症,有 关药代谢 障碍 | AR | 少数病例 |

(续表)

| 异常性状 | 致病药物 | 缺乏酶类 | 临床表现 | 遗传方式 | 发病率 |

| 次黄嘌呤 鸟嘌呤转 磷酸核糖 基酶 (HGPRT) 缺乏症 (Lesch- Nyhan syndrome) | 6-巯基嘌 呤、6-硫 代鸟嘌 呤、硫唑 嘌呤等 | HGPRT | 高尿酸血 症,0.5% 痛风病人 部分缺 乏,不能 将有关药 物代谢, 而产生中 毒 | X连锁隐 性 | 少数病例 |

| 胍喹啶羟 化障碍 | 胍喹啶、 胍生、金 雀花碱、 去甲替林 | 肝微粒体 细胞色素 P450缺 失或功能 障碍 | 药效及毒 性增加 | AR | 白种人 6~8%, 埃及人 1.5%, 尼日利亚 人15%, 加纳人 6.3% |

(1) 慢乙酰化: 多种药物在体内经N-乙酰基转移酶的催化进行乙酰化,失去活性,经肾排泄。例如异烟肼在人群中乙酰化速度各有不同,但通常分为快慢两型。乙酰化快者半衰期短,约45~110分钟,慢者半衰期长,约2~4.5小时。慢乙酰化者肝中含N-乙酰基转移酶较少。研究结果证明,此酶的生成受控于一种常染色体基因。乙酰化快者是显性纯合体,慢者是隐性纯合体;有人测出中间型为杂合体,说明快乙酰化基因作用是不完全显性。不同人种慢乙酰化的发生率也不相同: 加拿大的爱斯基摩人最少(5%),埃及人最多(83%),白种人和不同地区的黑人为49~68%。有人调查东亚人的慢乙酰化型发生率从北向南有增多的趋势,朝鲜与日本分别为10.8%与11.5%,我国台湾为22%,菲律宾25%,泰国31.2%。依靠N-乙酰基转移酶进行乙酰化的药物除异烟肼外还有磺胺二甲嘧啶,苯乙肼普鲁卡因胺,硝基安定,甲基硫氧嘧啶,氨苯砜,肼苯哒嗪等。

临床观察乙酰化快、慢的结核病人对异烟肼疗效随用药方法不同而异。如果每天服异烟肼治疗,两型病人疗效无明显差异,但对每周服药两次和一次的患者则快型疗效比慢型差些,如果每周服异烟肼两次同时加用对氨水杨酸钠或链霉素时,则可提高疗效。每周给药一次即使异烟肼与利福平或链霉素同用,快型疗效也低于慢型,慢型患者的异烟肼血浓度持续较久,发生周围神经炎者占23%,比快型(3%)多。有人认为异烟肼引起肝损害与药物乙酰化快慢有关。据报告异烟肼肝炎患者中86%为乙酰化快者,高于群体分布的45%。实验研究显示异烟肼乙酰化后在肝中水解为异烟酸和乙酰肼,乙酰肼在肝微粒体内被细胞色素P450经过N-羟化反应变为强的酰化剂, 可引起肝坏死。

乙酰化个体产生的乙酰肼多, 可解释在欧美这类人服异烟肼易致肝损害的现象。但乙酰化快型中有些人能很快把乙酰肼代谢为二乙酰肼使之失去毒性,这可解释在日本虽然乙酰化快型的人比美国多,但未见到因异烟肼损害肝脏而致死的病例。

乙酰化个体产生的乙酰肼多, 可解释在欧美这类人服异烟肼易致肝损害的现象。但乙酰化快型中有些人能很快把乙酰肼代谢为二乙酰肼使之失去毒性,这可解释在日本虽然乙酰化快型的人比美国多,但未见到因异烟肼损害肝脏而致死的病例。(2) 无过氧化氢酶: 由日本高原(1946)发现。高原观察到,正常人用双氧水消毒创面时,产生大量气泡,创面呈红色,而一例口腔坏疽症患者用同样方法处理创面,却呈黑色,无气泡,故称为“黑血病”。高原认为这是由于患者红细胞中无过氧化氢酶,不能分解过氧化氢,因而不产生气泡,而过氧化氢将血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,故显黑色。检查患者兄弟6人中,有3人有同样表现,随后调查了13个家庭的175人,结果如图2所示。A、B、C三个峰代表3个表现型,C为正常人,基因型为RR;A为无过氧化氢酶者,基因型为rr; B为中间型杂合体,基因型为Rr。无过氧化氢酶者在日本已发现有33个家族,朝鲜1个家族,瑞士2个家族。但低活性者在我国华北0.65%,华中0.55%,华南0.23%,台湾0.29%。日本人占0.26%,朝鲜人占0.8~1.2%,瑞士人占0.7%。患者在未用双氧水时情况正常,但有半数人易患齿槽溃疡、口腔感染、齿龈萎缩和牙齿脱落。

(3) 非典型伪胆碱酯酶缺陷:又称琥珀酰胆碱敏感症。琥珀酰胆碱为外科麻醉用的肌肉松弛剂。静脉注射后迅速被血浆中的伪胆碱酯酶水解,作用只维持2~3分钟。作用期间因呼吸肌也被麻痹而致呼吸暂停。琥珀酰胆碱敏感症患者因伪胆碱酯酶(又称血清胆碱酯酶)活性降低(非含量减少),不能及时水解此药,呼吸停止可持续1小时以上,如不及时进行人工呼吸抢救,可致死亡。本病为常染色体隐性遗传,其位点有五个等位基因:Eu1(普通型,u=usual),E1(非典型,a=atypical),Ef1(氟化物耐受型,f=fluoride resistant),Es1(静止型,s=silent),和E

1(增强型)。琥珀酰胆碱敏感症在阿拉斯加的爱斯基摩人发生率超过10%。日本调查2,000人,尚未发现患者,说明黄种人极少见。黑人也少见,白种人发生率见表2。非典型伪胆碱酯酶对伪胆碱酯酶抑制剂地布卡因抗性强,体外用10-5M的地布卡因抑制此酶的百分率,称为地布卡因值(DN),可代表酶对琥珀酰胆碱水解活性,作为预测对琥珀酰胆碱敏感患者的简单方法。对氟化物抗性有类似意义称为氟化物值(FN)。各型变异比较见表2。

1(增强型)。琥珀酰胆碱敏感症在阿拉斯加的爱斯基摩人发生率超过10%。日本调查2,000人,尚未发现患者,说明黄种人极少见。黑人也少见,白种人发生率见表2。非典型伪胆碱酯酶对伪胆碱酯酶抑制剂地布卡因抗性强,体外用10-5M的地布卡因抑制此酶的百分率,称为地布卡因值(DN),可代表酶对琥珀酰胆碱水解活性,作为预测对琥珀酰胆碱敏感患者的简单方法。对氟化物抗性有类似意义称为氟化物值(FN)。各型变异比较见表2。表2 各型伪胆碱酯酶变异比较

| 酶型 | 基因型 | DN | FN | 酶活性% | 琥珀酰胆 碱反应 | 发生率 |

| 正常 | E1uE1u(纯) | 80 | 62 | 60~125 | 正常 | 96/100 |

| 非典型 | E1uE1a(杂) | 60 | 50 | 26~90 | 正常 | 1/26 |

| E1aE1a(纯) | 20 | 22 | <35 | 延长 | 1/2800 | |

| 氟化物 耐受型 | E1uE1f(杂) | 75 | 52 | 60~125 | 正常 | 1/280 |

| E1fE1f(纯) | 65 | 35 | 55 | 延长 | 1/300,000 | |

| 静止型 | E1uE1s(杂) | 80 | 62 | 稍降 | 正常 | 1/190 |

| E1sE1s(纯) | — | — | 0 | 延长 | 1/140,000 | |

| 混合型 | E1aE1f(杂) | 50 | 35 | 26~90 | 延长 | 1/29,000 |

| E1aE1s(杂) | 20 | 22 | 20 | 延长 | 1/20,000 | |

| E1fE1s(杂) | 65 | 35 | 61 | 延长 | 1/200,000 | |

| C5型 | E1+E1+(纯) | 80 | 62 | 130 | 缩短 | 在英国1/10 |

纯: 表示纯合体;杂: 表示杂合体

最近用14C标记丙氟磷(DFP)作为胆碱酯酶抑制药,观测了5种变型的人体伪胆碱酯酶,认为变型的酶的活性中心结构异常以致活性降低。由表2可见C5型酶的活力大于正常,但DN和FN正常。这种变异是常染色体显性遗传。

(4) 非那西汀脱乙基障碍:在正常人肝脏中,99%的非那西汀通过脱乙基变成对乙酰氨基酚(即扑热息痛),继以与葡萄糖醛酸结合而失活,经肾排泄。极少部分则脱乙酰基变为对氨基苯乙醚。后者羟化后能使血红蛋白变为高铁血红蛋白而表现出不良反应。在缺乏脱乙基酶的患者,前一代谢途径受阻,改为后一代谢途径,并进行羟基化以致产生大量有毒代谢物,产生高铁血红蛋白并导致溶血性贫血。给患者服苯巴比妥后再给非那西汀,则患者溶血和高铁血红蛋白不良反应加重。这可能因苯巴比妥诱生肝微粒体的羟化酶,从而产生更多的有毒代谢物所致。家族调查显示本缺陷的遗传方式是常染色体隐性遗传。

(5) 胍喹啶羟化障碍: 胍喹啶为降血压药。不同个体降压有效剂量相差40倍,原因是该药在体内主要在4位羟化失活,人群中约5%的人羟化代谢障碍,称为“不能代谢者”,对该药敏感,大部分人则是代谢正常者对药物不敏感。系谱分析说明这种障碍属常染色体隐性遗传。近年来还发现胍喹啶羟化障碍者,同时也是金雀花碱和去甲替林不能代谢者。同一剂量在不同个体血浓度可相差30~40倍。现有资料提示系同一对或毗邻的另一对等位基因发生异常,导致肝微粒体的细胞色素P450缺失或功能异常,同时影响这几种药的代谢。

多基因遗传与药物代谢动力学的关系 多基因遗传也影响药物代谢动力学。多基因遗传表现为正态曲线样分布。多基因遗传虽有家族性,但因环境因素影响较大,同胞中发病率不象单基因遗传那样高(大约只有1~10%),即过去所谓的“遗传素质”。为了区别遗传因素与环境因素的影响比值,可用“遗传力”表示遗传因素产生影响程度。根据一卵双生子的遗传相同,而二卵双生子的遗传差异较大的原理,可从下列公式求得:

遗传力越大说明遗传因素影响越大。用此法测知多种受多基因遗传影响的药物半衰期的遗传力如下: 保太松与乙醇0.99,安替比林0.98,双香豆素0.97。

不同人种和个体对乙醇代谢速度有差别。白种人代谢速度为每小时0.145g/kg(体重),爱斯基摩人与加拿大印第安人较慢,分别为每小时0.110g和0.101g/kg(体重)。这一差别与不同人种和个体对酒的敏感性不同相符合。乙醇代谢速度决定于肝中乙醇脱氢酶活性,该酶受三个不同位点的基因控制,即ADH1、ADH2、ADH3。每一位点上可发生基因突变,因而产生不同的多肽链(酶)。可能在ADH2位点产生非典型酶,导致对乙醇代谢的变异。有人测定20%的瑞士人和4%的英国人体内代谢乙醇的速度比正常人高40~50%。但乙醇也是饮料成分,有人测定每天饮酒者体内消除乙醇比不饮酒者快,说明环境因素也颇重要。

遗传因素对药物代谢的影响必然表现在药物作用强度和不良反应的差异上。例如许多化学致癌物与药物致畸胎作用的个体差异与个体遗传因素有关。因为这些物质的不良作用常需在体内转化代谢产物后产生。不同个体的药物代谢速度不同,影响不良作用的发生。例如苯妥英钠在某些妇女可致畸胎,与其在体内代谢为环氧化物有关,而使这一代谢物产生和失活的速度则决定个体发病率。

遗传因素对药理效应的影响 遗传因素在不影响药物血浓度的条件下,也可作用于机体对药物起反应的某个部位,改变药物的通常效应,常见于以下情况:

❶受体部位异常,如华法令耐受性;

❷细胞代谢障碍,如G6PD缺乏症;

❸解剖学异常,如遗传性主动脉下阻塞对洋地黄类反应异常(表3)。

(1) 葡糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症:在红细胞的磷酸戊糖通路代谢中,C6PD可脱下葡糖6-磷酸的氢,经辅酶Ⅱ传递给谷胱甘肽,使成还原型谷胱甘肽(GSH)。GSH有保护血红蛋白免受氧化的作用。G6PD缺乏时,GSH缺少,服用伯氨喹等或其代谢产物有氧化作用的药物时,加剧了GSH减少,致使血红蛋白β链的第93个氨基酸被氧化,引起血红蛋白4个链的构型变化,暴露出内部SH基而被氧化,造成血红蛋白变性,形成Heinz小体。有Heinz小体的红细胞通过脾窦时被破坏而溶血。

现在已知G6PD变异型至少有163种,大多数变异可能因为结构基因突变,以致在合成肽链时一种氨基酸被另一种氨基酸所取代。家系调查表明,G6PD缺乏引起的溶血性贫血属于X连锁不完全显性遗传,其基因在X染色体上的位置已确定(Xq28)。杂合体的G6PD活性变化较大,可低到患者水平也可高达正常水平。各地区和不同人种的G6PD缺乏发生率和严重程度相差很大。我国广东、广西等省G6PD缺乏者较多,广东东部地区G6PD缺乏者基因频率为0.0561。

(2) 不稳定血红蛋白: 血红蛋白H(HbH)、血红蛋白Zurich(Hbzurich)和血红蛋白M(HbM)等因有氨基酸被取代或结构变异,性质不稳定,遇氧化性药物易被氧化而出现溶血或形成高铁血红蛋白,故又称药物敏感性血红蛋白。例如HbM对还原酶有抗性,患者对氧化性药物(见表3)敏感,易致缺氧紫绀。

(3) 苯硫脲味盲:苯硫脲(PTC)含N—C=S基团,味苦涩。有人能尝出1:750,000浓度的苦味(基因型为TT显性纯合型);有人不能尝出苦味或只能尝出比1:24,000更浓的苦味,叫味盲(基因型为tt隐性纯合型);有人介于上两种人之间,能尝出1:50,000~1:400,000浓度的苦味(基因型为Tt杂合型),属于不完全显性遗传。PTC味盲发生率在白种人为31.5%,中国和日本人10~12%。我国新疆七个民族调查4,259人结果:味盲在汉族占9%,锡伯族20%,维吾尔族与塔塔尔族均28%,乌兹别克族30%,哈萨克族34%,柯尔克孜族42%。有资料表明味盲者易患结节性甲状腺肿。据上述调查推测,PTC味盲可能是新疆地方甲状腺肿原因之一,因为新疆不少地区有含苯硫脲的苦豆子,PTC味盲的奶牛或奶羊食入后,PTC进入乳汁中,人吃牛羊奶后因PTC抑制甲状腺功能而发病。甲基和丙基硫氧嘧啶都含有N-C=S基团,患者对其尝味能力与PTC相同。

(4) 恶性高热: 恶性高热偶见于全身吸入性麻醉药氟烷或乙醚及肌肉松弛剂琥珀酰胆碱之后,发病时突然高热(可达42℃),肌肉强直,心动过速,心律失常,换气过度,酸中毒,电解质紊乱,尿中出现肌蛋白,骨胳肌中肌酸磷酸激酶(CPK)在血清中升高。发病机理未明。有人认为由于心肌和骨胳肌的肌浆网膜与钙结合能力降低,导致大量钙释放入肌浆内,产生肌强直和代谢亢进,发作后多数病人死于心脏停搏。患者血清中CPK值常增高,可作粗略预测,但不甚可靠。准确诊断需作肌肉活检。实验提示这种缺陷不仅是常染色体显性遗传,还可能是两个基因或一个位点上的三个等位基因的产物。国外报道每六千到七万人中有一例本病患者。动物中也有类似遗传性缺陷者。(5) 华法令抗性: 文献记载有两个家族有华法令抗性。患者一次大剂量口服或静脉注射华法令后,血浆中的药物浓度与正常人无异,与蛋白质结合和分布容积及血浆半衰期均正常。但要达到抗血凝效果必须20倍于普通剂量。患者维生素K的吸收、分布、代谢和依赖维生素K的凝血因子均正常。故可排除药物代谢动力学方面的异常。现知维生素K是合成凝血酶原所必需,在合成过程中维生素K转变为环氧化物而失活。正常人肝中维生素K环氧化物还原酶能使之还原为维生素K而重新起作用。华法令等口服抗凝药可能是通过抑制此酶而起作用。在抗华法令的个体由于肝中维生素K环氧化物还原酶的受体部位变异,与抗凝剂的亲和力降低而产生抗性。家系分析表明,这种抗性属于常染色体显性遗传。用抗华法令的野鼠作实验显示: 变异型受体蛋白对维生素K及其拮抗剂华法令的亲和力都降低,但对抗凝剂的亲和力小于对维生素K的亲和力,这可解释其对抗凝剂的抗性作用。现认为这是遗传引起受体变异,从而导致病理效应改变的一个典型例子。

表3 遗传因素对药理效应的影响

| 异常性状 | 致 病 药 物 | 缺陷类型 | 临床表现 | 遗传方式 | 发病率 |

| 36PD缺乏症 | 抗疟药:伯氨喹、扑疟喹、戊喹、奎宁、 阿的平、氯喹。解热止痛药:乙酰苯胺、 阿司匹林、非那西汀、安替比林、氨基 比林。抗菌药:磺胺类与呋喃类多种、 氯霉素、PAS。其他:维生素K、美蓝、 苯肼、奎尼丁、硝基甲苯、萘、甲苯、丙 磺舒、BAL | G6PD已知有 163种变异,多系 一个氨基酸被置 换 | 溶血 | X连锁不完全显 性 | 全世界1亿人口 |

| 苯硫脲(PTC)味 盲 | 含N-C=S基团的PTC、甲基硫氧嘧 啶和丙基硫氧嘧啶,杀鼠药安妥 (ANTU) | 未明 | 味盲 | AR | 白种人31.5%, 日本人、中国人 10~12%,蒙古 人7.8% |

| 恶性高热 | 吸入性麻醉药(氟、烷等)及琥珀酰胆 碱 | 未明 | 高热、肌强直 | AD | 在麻醉患者中约 占1/20,000 |

| 华法令抗性 | 华法令 | 肝内酶或受体发 生改变,与华法 令亲和力降低 | 华法令药效降低 | AD | 两个大家系 |

| 药物敏感性(不 稳定)血红蛋白: | |||||

| HbH | 同G6PD缺乏症 | 由4个β链组成 Hb | 溶血 | AR | 曼谷1:300 |

| Hbzürieb | 磺胺类、伯氨喹等 | Hbβ链第63个 氨基酸精氨酸取 代组氨酸 | 溶血 | AD | 两个小家系 |

| HbM | 磺胺类、亚硝酸盐、氯酸盐、美蓝、醌 类、苯胺、非那西汀等 | Hb中氨基酸被 取代 | 高铁血红蛋白形 成 | AD | 低 |

| NADH——高 铁血红蛋白还原 酶缺乏症 | 同G6PD缺乏症 | 黄递酶变异 | 紫绀 | AR | 约1%为杂合体 携带者 |

| 遗传性肝性卟啉 症 | 口服避孕药、巴比妥类、磺胺类、苯妥 英钠、灰黄霉素、乙醇、氯喹等 | δ氨基乙酰丙酸 合成酶诱生 | 腹痛、肌麻痹、精 神障碍 | AD | 南非1% |

| 慢性单纯性青光 眼 | 皮质类固醇 | 未明 | 眼内压高 | AR | 美国5% |

(续表)

| 异常性状 | 致 病 药 物 | 缺陷酶类 | 临床表现 | 遗传方式 | 发病率 |

| 抗维生素D佝偻 病 | 维生素D | 肾小管吸收磷与 肠道吸收钙降低 | 佝偻病 | X连锁显性 | 低 |

| 21三体型 | 阿托品 | 21三体型染色体 | 药物敏感 | — | 1:600~800 |

| 家族性自主神经 障碍 | 去甲肾上腺素 | 未明 | 对去甲肾上腺素 敏感,皮内注射 组胺无反应 | AD | 犹太人多见 |

| 肥大性主动脉下 阻塞 | 强心甙等心血管药 | 心功能障碍 | AD | 低 | |

| 羟基犬尿酸原尿 症 | 维生素B6为犬尿酸原酶辅酶,缺陷者 需B6量增加 | 犬尿酸原酶缺乏 | 糙皮病 | AR | 低 |

| 戊糖尿症 | 氨基比林、巴比妥、三氯叔丁醇 | NADP木糖醇脱 氢酶缺陷 | 木酮糖排泄增加 | AR | 犹太人1:2000~ 5000 |

- 旋转门是什么意思

- 旋转面是什么意思

- 旋转风是什么意思

- 旋转风杯是什么意思

- 旋转餐厅是什么意思

- 旋转餐斤是什么意思

- 旋转鼓是什么意思

- 旋转,掉转是什么意思

- 旋转,盘旋是什么意思

- 旋轮线(摆线)是什么意思

- 旋辟是什么意思

- 旋边是什么意思

- 旋过手儿是什么意思

- 旋迈是什么意思

- 旋运是什么意思

- 旋返是什么意思

- 旋还是什么意思

- 旋述是什么意思

- 旋造是什么意思

- 旋道是什么意思

- 旋避是什么意思

- 旋還是什么意思

- 旋采堂是什么意思

- 旋里是什么意思

- 旋/鏇的不圆砍的圆是什么意思

- 旋钮是什么意思

- 旋钱是什么意思

- 旋钻是什么意思

- 旋钻钻井是什么意思

- 旋锄是什么意思

- 旋锄机是什么意思

- 旋锅是什么意思

- 旋锅儿是什么意思

- 旋锦回文是什么意思

- 旋門是什么意思

- 旋门是什么意思

- 旋门关是什么意思

- 旋门纸是什么意思

- 旋鞭是什么意思

- 旋顶是什么意思

- 旋顶头是什么意思

- 旋風是什么意思

- 旋風砲是什么意思

- 旋風葉是什么意思

- 旋風装是什么意思

- 旋飆是什么意思

- 旋风是什么意思

- 旋风分离器是什么意思

- 旋风叶是什么意思

- 旋风型风力涡轮机是什么意思

- 旋风小子是什么意思

- 旋风庆会录是什么意思

- 旋风式旅行(外交上)是什么意思

- 旋风战斗机是什么意思

- 旋风步是什么意思

- 旋风炉是什么意思

- 旋风炮是什么意思

- 旋风的传说是什么意思

- 旋风笔是什么意思

- 旋风筷子是什么意思