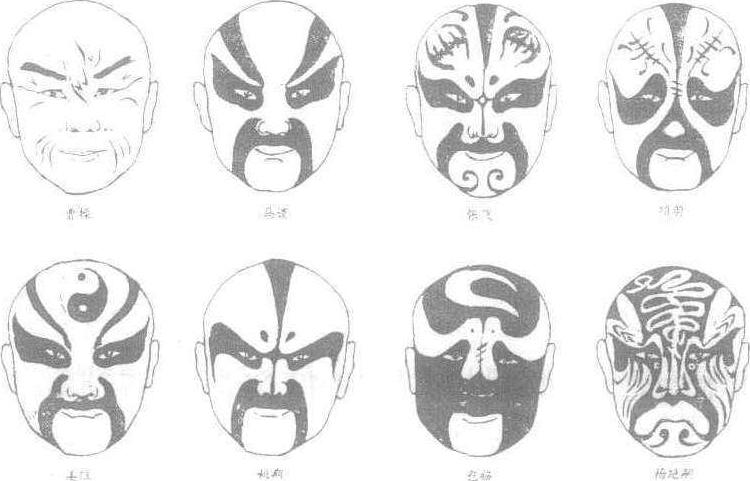

脸谱

传统戏曲中演员面部化妆的各种谱式的泛称。又称“花面”。主要用于净、丑脚色。一般认为是在唐宋涂面化妆的基础上发展而来。演员用夸张的色彩和线条在面部勾画成一定的纹样图案,借以突出人物性格的基本特征。通常以红色代表忠勇,黑色代表粗直,白色代表奸诈。

脸谱liǎnpǔ

戏曲演员脸上画的各种图案,用以显示人物的性格特征。

脸谱

传统戏曲中演员面部化妆的一种程式。即用各种色彩在面部勾画出种种纹样图案。各种人物均有特定的谱式和色彩,借以表现并突出人物的性格特征,以显示对人物的褒贬或角色限定。如红色表示忠,黑色表示粗直,白色表示奸诈或滑稽等。脸谱生每用于净角。丑角大都在鼻部周围涂抹小块白粉,且谱式种类较少。脸谱一般认为系从唐代乐舞大面所戴面具以及参军戏副净的涂面逐渐演变而来。

亦稱“花面”、“花臉”。古代戲曲演員臉部化粧的譜式。主要用於净、丑等脚色所扮演的人物。以不同的色彩在臉部勾畫成一定的圖案,突出與刻劃人物的性格特徵。一般以紅色表示忠勇,以黑色表示粗直,以白色表示奸邪。戲曲臉譜是在唐宋代面、塗面化粧基础上發展起来的,宋金雜劇爲了突出“務在滑稽”的藝術效果,已使用臉譜。如在金代墓葬中的戲曲磚雕中,净、丑這兩類脚色有的臉部畫一塊白斑,額頭勾兩道黑綫;有的以白色或紅色畫眼圈、嘴圈;有的則在白眼圈外再加黑色花紋。但宋金時期的臉譜比較簡單,且僅用於反面人物。到元代雜劇,臉譜藝術有了進一步發展,並出現了用於正面人物的臉譜。如山西洪洞縣明應王殿元雜劇壁畫(1324年)上後排居中者的臉譜,粉紅臉,黑眼窩,眉眼間有一道白粉。明清時期隨着戲曲脚色分工愈來愈細,如净、丑明確分化爲大面(正净)、二面(副净)、三面(丑),臉譜藝術也漸趨多樣化。如梅氏綴玉軒世藏明代臉譜與清初昆弋臉譜,十分豐富。清代中葉以後,花部諸腔戲的蓬勃興起,又推動了臉譜藝術進一步精緻化、多樣化。參閱《梅氏綴玉軒藏明清臉譜》、《郝壽臣臉譜集》。

脸谱

中国传统戏曲用以显示人物个性特征的一种图案式、程式化的涂面化妆。始于唐代。主要用于净、丑两类角色。基本谱式有整脸、三块脸等十多种。借以突出人物的性格特征,表现对人物的褒贬。一般为红色表示忠勇,黑色表示梗直,白色表示奸诈,金色表示神奇等。同时也具有夸张性,装饰性和形神意三者相结合的特点。

各种式样

色色 杂色 百色 百端 百故 百般 万般 千般 多元 万方 万端 群形 多端 诸色 各式各样 各种各样 多种多样 千式百样 千汇万状 长七短八

构造的式样:结构

装饰的式样:款式

书刊排版的式样:版式

做示范或供寻检的样本:谱(脸~)

一切式样或种类:花样 买卖 题目 过场

品种式样:品样 品象

品类式样:范度

规格式样:范形

外国的式样:洋式

原来的式样:原样 旧观(迥非~) 本来面目

老式样:老式 老样 旧样 旧式

本地的式样:土式

古老的式样:老式 古式 老一套

新的式样:新式 新型 新样 时新 时式 摩登

西洋式样:西式 洋式

与时代相符的样式:时款 新款

流行的式样:时样

相貌

貌(貌象) 相(脸相) 容 面(面容;面颜;面貌;面相;头面)

面相、面目:脸谱

面貌,相貌:头脑 头脸

形体相貌:体相 质貌

容颜相貌:容貌 骨发(~多奇)

人应有的仪表相貌:人样

人或动物的骨骼、形体、相貌:骨相 骨像 骨象 骨状 骨貌

相貌平常:平头平足 貌不惊人

有眉有眼,五官健全:安眉带眼 带眼安眉

相貌端正:五官端正 眉目端正 模样周正 周眉正眼 眉端目正 头端面平 平头正脸 平头整脸 鼻正口方 鼻直口方

相貌忠厚:敦颜

相貌和善:善相

相貌显得慈祥善良:慈眉善目

青年人(多指女性)的体态、容貌向美好的方面变化:出落 出脱

青年人的体格、相貌、智能向美好的方向发育、变化、成长:出挑

相貌变得年轻:嫩超 少态 少相

相片上的相貌比实际相貌好:上相

相貌显老:见老 老相 老态

相貌衰老:头童齿豁 齿豁头童 鹤发鸡皮 庞目皓发 皓发庞眉

贵人相貌不同寻常:龙眉凤目

相貌相似:貌似 一个模子

相貌奇异:瓯抠(眼脑~)

失去原来的相貌:走相

相貌完全改变,跟从前不一样:面目全非

相貌被破坏:破相 毁容

(面部长的样子:相貌)

另见:外貌2 容貌 面容 面目1 体貌 面色 姿态 体态 仪态

脸谱

我国古典戏曲演员化妆的程式。红脸象征忠义正直的人物;白脸象征善用心机、骄纵的权贵奸相;黑脸象征勇敢憨直、铁面无私的人物;黄脸象征狡诈残暴的人物;绿脸象征强悍勇猛的豪杰;蓝脸象征相貌凶狠、武艺高强的好汉。

脸谱

中国传统戏剧演员化妆的面部谱式。以夸张、概括的手法加强面部的表现力,突出人物的性格特征。各种人物大都有特定的谱式和色彩,如常以红色表示忠勇,黑色表示粗犷直爽,白色表示奸诈等。脸谱主要用于净角和丑角。谱式的格局都有固定的名称,如整脸、六分脸、元宝脸、醉花脸、三块窝脸等。脸谱是从唐代乐舞中的涂面逐渐演变而来的。在戏剧脸谱的基础上,在工艺美术范畴内应用泥塑小型面型,施粉加彩描绘,并配以须发,可以作为工艺美术装饰品。也有用小瓷盘绘制脸谱作装饰的。

脸谱Lianpu

用京剧脸谱形式制成的工艺美术品,中国民间工艺品的一种,是以表现传统戏剧演员化妆的面部谱式为基础,制成的小型面具式工艺品。由于中国传统戏剧人物都有特定的谱式和色彩,相互调合构成系列,具有较高的观赏价值。脸谱工艺品多为泥质或石膏质,也有少量瓷质的,多装在玻璃面的小盒内作为陈设品。

脸谱

为戏曲表演在演员脸部所作的以适应剧中角色要求的图案化的化妆,多采用象征性的表现手法,将人物五官作夸张、变形的处理,使所表演的人物形象更加鲜明。戏曲脸谱因剧种和角色不同,千变万化,但生、旦、净、末、丑各类角色的脸谱都按照一定的程式勾画,忠、奸、善、恶能使观者一目了然。北京民间上艺中有吸取京剧脸谱艺术特点的泥塑脸谱,用作儿童玩具,或用于陈设。泥塑脸谱要先塑型,然后勾画,有的再安上盔头或髯口 。

脸谱

脸谱

戏曲演员面部化妆的一种谱式。是从唐代乐舞“代面”面具逐渐演变而来。演员面部勾画各种颜色、图案,以突出人物的性格特征,表现对人物的褒贬。主要用于净、丑角。

脸谱

传统戏曲图案化的性格化妆,也是我国戏曲艺术,特别是京剧特有的一种装饰手法。亦称“花面”、“花脸”。戏曲脸谱萌芽于唐代(618~907年)涂面化妆的基础上发展起来的。涂面是同面具(即假面,叫“代面”、魌头)并行发展的化妆艺术。宋、金杂剧已有简单的花面化妆。到元代就出现最早的图案化性格化妆,将三种颜色直接在面部涂抹和勾画。经过几个朝代不断实践,逐步发展完善,形成了使用十多种颜色,富有装饰效果的戏曲脸谱。其艺术功能在于突出刻划剧中人物的性格特征,使观众易于识别。脸谱是戏曲人物造型手段之一,是我国古典戏剧特有的化妆艺术,更适用净行(花脸)。它以夸张的构图,纹饰和色彩表现人物的善恶、美丑、个性和身份。脸谱分揉、勾、抹3种,现大多只用勾、抹两种。色彩分红、黄、白、黑、蓝、紫、灰、绿、金等,每种颜色均代表剧中人的个性。赤显忠勇,关羽赤胆忠心,故勾画红脸;黑示耿直,包公铁面无私、刚正不阿,故勾画黑脸。我国的京剧、川剧、秦腔都擅有自己独特风格的脸谱。工艺美术中用面具、蛋壳、纸型皮影、木偶、木雕、泥塑、陶瓷仿制。以及装潢包装,邮票设计等都能看到各种格调各异,绚丽多彩的脸谱造形。具有很好的装饰效果及陈设效果。

脸谱

又称“花面”。净角和丑角演员面部化妆的一种图案化谱式。是从唐代乐舞涂面和所戴的面具逐渐发展演变而来。演员用各种色彩在面部夸张勾画成一定的图案,改变了演员本来面目,借以显示人物的性格特征或其它特点。脸谱在宋代已成为主要的化妆手段之一。手法一般较为简单,多用于丑角,以求滑稽。净角脸谱是在戏曲形成以后由民间艺人创造出来的,出现于元代。也是经过简单到精美而多样的发展过程,随着剧目的不断丰富,净角脸谱得到比较全面的发展。尤其是正净(大面),又有红面、黑面和白面的区分,形成各自的独特风格。表演艺术上的进步,又促进脸谱有了重大的变化和创新。一般以红色代表忠勇,黑色代表粗直,白色代表奸邪。表现手法主要集中在眉眼、上额(脑门)、两颊、鼻窝、嘴角部位。有的剧中人物用揉脸,演员用手醮色,在脸上揉染均匀后,再用笔在重要部位略加勾画。如京剧《四杰村》的余千、包公戏中的赵虎等;有些人物多用勾脸,演员对镜用画笔先勾画眉,再勾画眼窝、鼻窝、嘴角、脸膛(脸面部位),后勾画脸纹。有些人物(张飞、包拯等)有特定的脸谱,但演员的脸型不同,勾法略有差异。优秀的脸谱既要讲究“取形”,又要传神,符合剧情,还要同寓意相结合。

脸谱

戏曲的图案化的性格化妆。是在唐、宋涂面化妆的基础上发展起来的。以夸张的色彩和线条来改变演员的本来面目,以显示人物的性格特征或其他特点。一般红色代表忠勇,黑色代表粗直,白色代表奸邪。通常分净脚脸谱与丑脚脸谱两大类,先有丑脚脸谱,净脚脸谱是在戏曲形成以后由民间艺人逐步创造出来的,昆、弋诸腔盛行以后得到比较全面的发展。传统剧目里净脚扮演的主要人物如包拯、张飞等,各有特定的脸谱。丑脚鼻上勾画的白粉块,也属脸谱之一种,俗称豆腐块脸。

脸谱

戏曲的图案化的性格化妆。是在唐、宋涂面化妆的基础上发展起来的。以夸张的色彩和线条来改变演员的本来面目,以显示人物的性格特征或其他特点。一般红色代表忠勇,黑色代表粗直,白色代表奸邪。通常分净角脸谱与丑角脸谱两大类,先有丑角脸谱,净角脸谱是在戏曲形成以后由民间艺人逐步创造出来的,昆、弋诸腔盛行以后得到比较全面的发展。传统剧目里净角扮演的主要人物如包拯、张飞等,各有特定的脸谱。丑角鼻上勾画的白粉块,也属脸谱之一种,俗称豆腐块脸。

脸谱lian pu

【戏剧】types of facial makeup in operas

脸谱

patterns of facial make-up;theatrical mask

脸谱

facial make-up(in Beijing Opera)

- panic是什么意思

- panic是什么意思

- panic是什么意思

- pannus是什么意思

- panorama是什么意思

- pant是什么意思

- pantalgia是什么意思

- PANTOEA是什么意思

- Pantoea agglomerans是什么意思

- Pantoea ananatis是什么意思

- pan·el是什么意思

- pan·ic是什么意思

- paper是什么意思

- paper是什么意思

- paper是什么意思

- papilla是什么意思

- papula是什么意思

- par是什么意思

- parabola是什么意思

- parachute是什么意思

- Paracoccus alcaliphilus是什么意思

- Paracoccus alkenifer是什么意思

- Paracoccus denitrificans是什么意思

- Paracoccus solventivorans是什么意思

- Paracoccus versutus是什么意思

- PARACRAUROCOCCUS是什么意思

- paragraph是什么意思

- Paralegal and legal secretary是什么意思

- parallactic是什么意思

- parallel是什么意思

- parallel是什么意思

- paralysis是什么意思

- paralytic是什么意思

- paraplegia是什么意思

- para-position是什么意思

- parasite是什么意思

- parasitic是什么意思

- parasitosis是什么意思

- paratroop是什么意思

- parcel是什么意思

- parch是什么意思

- pardon是什么意思

- Pardon,reprieve,and commutation是什么意思

- pare是什么意思

- parenchymatous是什么意思

- parent是什么意思

- parent是什么意思

- Parental rights是什么意思

- parents是什么意思

- Pareto有效点的存在性是什么意思

- parity是什么意思

- park是什么意思

- park是什么意思

- paroxysmal是什么意思

- parrot是什么意思

- parrot feather是什么意思

- part是什么意思

- part是什么意思

- part是什么意思

- part是什么意思